미조구치 겐지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

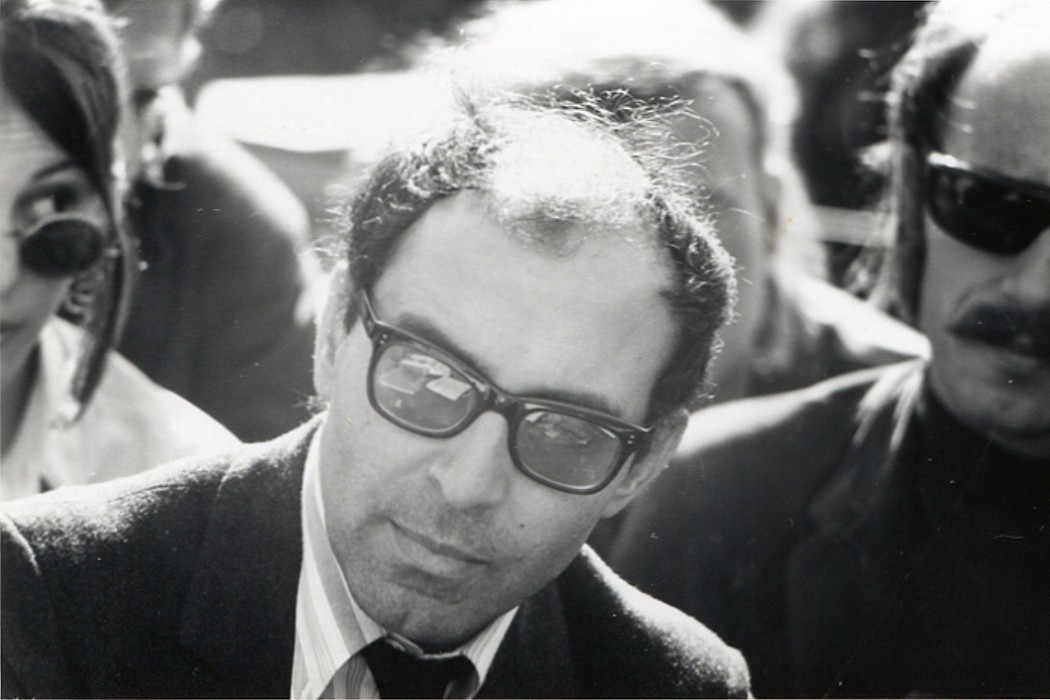

미조구치 겐지(1898-1956)는 일본의 영화 감독으로, 여성의 삶과 고통을 주제로 한 작품으로 유명하다. 그는 1920년 영화계에 입문하여 무성 영화 시대를 거쳐 유성 영화 시대에 이르기까지 90편이 넘는 작품을 연출했다. 초기에는 다양한 장르를 시도하며 경향 영화에도 참여했고, 1930년대에는 여성의 억압과 해방을 다룬 작품들을 통해 자신만의 스타일을 확립했다. 롱테이크와 미장센을 활용한 촬영 기법과 리얼리즘, 유미주의를 결합한 독특한 작품 세계를 구축했다. 특히, 《오하루의 일생》(1952), 《우게츠 이야기》(1953), 《산쇼다유》(1954) 등의 작품으로 국제적인 명성을 얻었으며, 장 뤽 고다르, 누벨바그 감독들에게 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1956년 사망 - 뤼시앵 페브르

뤼시앵 페브르는 마르크 블로크와 함께 아날 학파를 창시하여 총체적 역사와 심성사를 개척하고 다양한 사료 활용 및 학문 간 협력을 강조하며 20세기 역사학에 큰 영향을 미친 프랑스의 역사학자이다. - 1956년 사망 - 김창룡

김창룡은 일제강점기 관동군 헌병으로 항일 조직 색출에 참여한 군인으로, 해방 후 대한민국 육군에서 정보 및 방첩 업무를 담당하며 숙군 과정에서 중요한 역할을 수행했지만, 특무부대장으로서 인권 침해 및 사건 조작 의혹, 김구 암살 사건 연루 의혹 등 각종 논란 속에 암살당해 역사적 평가가 엇갈린다. - 일본의 영화 감독 - 스즈키 세이준

스즈키 세이준은 독특한 영상미와 스타일로 '세이준 미학'이라는 평가를 받으며 마니아층을 형성한 일본의 영화 감독으로, 닛카쓰에서 해고 후 복귀하여 국제적인 명성을 얻고 만성 폐쇄성 폐질환으로 사망했다. - 일본의 영화 감독 - 이상일 (영화 감독)

니가타현 출신 재일조선인 3세 영화 감독인 이상일은 일본영화학교에서 영화 제작을 공부하고 《69 sixty nine》으로 데뷔하여 《훌라 걸스》, 《악인》, 《분노》, 《유랑의 달》 등 사회 비판적 메시지와 인간 심리를 탐구하는 작품들을 통해 상업적 성공과 비평적 호평을 받으며 일본 영화계에 큰 영향을 미쳤다. - 1898년 출생 - 윤치영

윤치영은 대한민국의 독립운동가이자 정치인으로, 대한민국 임시 정부에서 활동하며 이승만, 박정희 정부에서 요직을 역임하고 제헌 국회의원, 초대 내무부 장관, 주프랑스 공사, 서울특별시장, 국회의장 등을 지냈으나, 친일 의혹과 독재 정권 옹호에 대한 비판도 존재한다. - 1898년 출생 - 아사누마 이네지로

아사누마 이네지로는 일본 사회당 위원장으로, 사회주의 운동가, 정치인으로서 일본 노농당 창립, 도쿄 시의회 의원, 국회 의원, 사회당 재건, 헌법 9조 개정 및 재군사화 반대 운동을 주도했으나, 1960년 미일 안보 조약 개정 반대 투쟁 중 극우 청년에게 암살당했다.

2. 생애

도쿄시 아사쿠사 구(현 도쿄도 다이토구 아사쿠사) 출신으로, 어려운 가정 형편 속에서 누이가 게이샤로 팔려나가는 경험을 했으며 이는 그의 작품 세계에 깊은 영향을 주었다. 1913년 학교를 그만두고 광고 디자인과 미술을 공부했으며, 1920년 닛카츠 촬영소에 입사하여 배우를 거쳐 1923년 감독으로 데뷔했다. 초기에는 문예 영화, 독일 표현주의 영화 모방 등 다양한 장르를 빠른 속도로 제작했으며, 사회주의적 경향을 보이는 경향영화의 선구자로 평가받는다. 1925년 내연녀에게 피습당한 사건 이후 여성을 주제로 한 작품에 더욱 집중하게 되었다.

1936년 발표한 《기온의 자매들》과 《나니와 엘레지》는 그의 대표적인 초기작으로, 남성 중심 사회에서 여성의 삶과 저항을 그려내며 '뉴 리얼리즘' 감독으로 주목받기 시작했다. 이 시기부터 그는 '원 신 원 컷'이라는 독특한 촬영 기법을 확립하여 자신만의 영상 미학을 구축했다. 1939년 다이이치 영화사를 거쳐 다이에이 영화사 전속 감독이 되었다.

제2차 세계 대전 중에는 군부의 요구로 선전 영화 《원록충신장》(1941) 등을 제작하기도 했으나, 종전 후에는 다시 여성 해방과 사회 문제를 다룬 《여인의 승리》(1946), 《내 사랑은 불탔었지》(1949) 등을 발표하며 비판적인 시각을 유지했다.

이후 시대극으로 전환하여 《오하루의 일생》(1952), 《우게츠 이야기》(1953), 《산쇼다유》(1954) 등 비극적인 서사를 담은 걸작들을 연이어 내놓았다. 이 작품들은 베니스 영화제 등 국제 영화제에서 높은 평가를 받으며 미조구치를 세계적인 거장 반열에 올려놓았다. 말년에는 《신페이가 이야기》(1955)와 《양귀비》(1955) 등 컬러 영화를 시도하기도 했다. 1956년 교토에서 백혈병으로 58세의 나이로 사망했다.

2. 1. 어린 시절

1898년 5월 16일, 도쿄 시 혼고 구 유시마 신하나초 11번지(현재의 도쿄도 분쿄구 유시마 2초메 부근)에서 아버지 미조구치 젠타로와 어머니 마사 사이의 3남매 중 둘째(장남)로 태어났다.[8][9][10][46] 위로는 7살 많은 누나 스즈, 아래로는 7살 어린 남동생 젠오가 있었다.[47] 아버지 젠타로는 목수였으나,[8][9][10] 러일 전쟁 당시 군대에 납품할 우비 사업에 실패하면서 가세가 급격히 기울었다.[8][9][10] 이로 인해 빚이 늘고 집까지 압류당해, 1905년 가족은 아사쿠사 타마히메초(현재의 타이토구 키요카와 부근)로 이사했다.[46] 극심한 빈곤 속에서 식구를 줄이기 위해 누나 스즈를 양녀로 보내야 했는데, 이는 사실상 게이샤로 팔려나간 것이나 다름없었다.[8][9][10] 이 경험은 훗날 미조구치의 작품 세계에 큰 영향을 미쳤다. 미조구치는 어머니와 누이에 대한 아버지의 학대에 강하게 저항했으며, 평생 아버지를 좋아하지 않았다.1905년 사숙인 타가와 학교에 입학했고, 1907년에는 근처에 개교한 이시하마 초등학교로 전학했다.[46] 1911년 가을, 초등학교 6학년 때 집안 형편으로 이와테현 모리오카 시의 친척 집에 맡겨져 약 반년을 보내고 1912년 그곳에서 초등학교를 졸업했다.[8][9][46] 도쿄로 돌아온 후 중학교 진학을 원했지만 아버지의 반대로 무산되었고, 비슷한 시기에 류머티즘을 앓아 약 1년간 투병하며 평생 다리를 저는 후유증을 얻게 되었다.[9][46]

한편, 누나 스즈는 양가에서 나와 니혼바시의 게이샤가 되었고, 이후 자작 마쓰다이라 타다마사의 후원을 받게 되었다. 스즈가 보내주는 돈 덕분에 미조구치 가족의 생활은 다소 안정을 찾았다.[46] 1913년, 그림 그리기를 좋아했던 미조구치는 누나의 도움으로 아사쿠사의 유카타 도안 가게 견습생으로 들어갔고, 이후 니혼바시 하마초의 무늬 화가 밑에서 일했다.[8][9][46] 1914년 12월, 고생하던 어머니가 세상을 떠나자 아버지에 대한 반감은 더욱 커졌다.[46]

1916년, 본격적으로 화가의 길을 가고자 구로다 세이키가 운영하는 아카사카의 아오이바시 서양화 연구소에 들어가 1년간 서양화 기초를 배웠다.[8][9][46] 이 시기 연구소 근처 로얄관에서 상연되던 오페라의 배경 그림 제작을 도우면서 오페라에 심취했고, 요세에서 강담이나 라쿠고를 즐겨 듣는 등 에도 문화에도 관심을 보였다. 또한 톨스토이, 졸라, 모파상 등 외국 문학과 오자키 고요, 나쓰메 소세키, 이즈미 교카, 나가이 가후 등의 일본 소설을 탐독했다.[46]

연구소를 나온 후에도 그림 공부는 계속했지만 생계가 어려워, 1917년 누나의 주선으로 나고야의 도자기 회사 도안부에 취직했으나 하루 만에 그만두고 도쿄로 돌아왔다.[46] 이듬해 1918년, 고베 마이니치 신문사 광고 도안 담당으로 채용되어 고베에서 근무하며 자작 단가를 신문에 싣거나 신극에 열중하기도 했다.[8][9][10][46] 그러나 이 일도 1년 만에 그만두고 다시 도쿄로 돌아와 누나 집에 얹혀살았다.[8][46] 20살이 넘도록 정해진 직업 없이 도서관이나 미술관을 다니고, 아사쿠사에서 오페라나 활동사진을 보며 지내던 미조구치는 1920년, 도쿄 무코지마의 닛카츠 스튜디오에 조감독으로 입사하며 영화계에 발을 들였다.[2][3][8]

2. 2. 영화계 입문

1920년, 미조구치는 스미다구의 무코지마에서 비파를 가르치던 친구를 통해 닛카츠 무코지마 촬영소의 배우 토미오카 마사시와 알게 되었고, 그의 소개로 촬영소에 드나들게 되었다. 신진 감독 와카야마 오사무와 친분을 쌓고 그의 촬영 대본 초고 등을 돕다가, 같은 해 5월 와카야마의 권유로 무코지마 촬영소에 입사했다。당시 영화계는 사회적으로 낮은 평가를 받았기에 아버지와 누나의 반대가 있었으나, 미조구치의 강한 의지로 입사했다。처음에는 배우를 지망했으나, 최고참 감독 오구치 타다시의 조수가 되어 배우 섭외나 도시락 전표 정리 같은 잡무를 처리했다。1922년 타나카 에이조 감독의 《교야 옷 가게》에서 조감독을 맡으며 능력을 인정받았다[47]。같은 해 말, 소속 배우 13명과 사카타 시게노리 등 감독들의 집단 퇴사 소동이 벌어졌고, 오구치 감독마저 퇴사하면서 스태프 부족 사태가 발생했다. 이러한 상황 속에서 미조구치는 타나카 감독의 추천으로 감독으로 승격되었다[48]。1923년 2월, 미조구치는 와카야마 오사무의 각본으로 《사랑에 되살아나는 날》을 만들며 감독으로 데뷔했다[46]。같은 달 발표한 두 번째 작품 《고향》은 검열로 인해 내용이 크게 삭제되어 어쩔 수 없이 비파극 장면을 추가해 개봉했다。 5월에 공개된 《패잔의 노래는 슬프다》로 처음 주목받기 시작했으며, 7월의 《안개의 항구》를 통해 신진 감독으로서의 입지를 다졌다[46]。같은 해 9월 1일 관동 대지진이 발생하여 자택이 소실되자, 아버지, 조카와 함께 무코지마 촬영소로 피난했다。촬영소는 큰 피해를 입지 않았고, 미조구치는 회사 지시로 지진 후의 시내 실황 필름을 촬영했으며, 이어서 지진을 소재로 한 극영화 《폐허 속》을 감독했다。하지만 무코지마 촬영소는 폐쇄가 결정되었고, 11월 미조구치를 포함한 소속 인원들은 교토의 다이쇼군 촬영소로 이동했다。교토 시절 초기에는 한 달에 한 편 꼴로 다양한 장르의 영화를 만들었으나, 대부분 평이 좋지 않아 슬럼프를 겪었다[46]。이 시기 그는 독일 표현주의 영화의 영향을 받거나[2][3], 유진 오닐이나 톨스토이의 문학 작품을 각색하는 등 다양한 시도를 했다[8]。또한 교토에서 가부키와 노 연극, 전통 무용과 음악을 연구하기도 했다[10]。

1925년 2월 무렵, 교토의 키야마치 거리에서 야토나(고용된 게이샤)였던 이치조 유리코와 동거를 시작했으나[47], 잦은 다툼 끝에 같은 해 5월 말, 영화 《붉은 석양에 비추어》의 로케 촬영에서 돌아온 미조구치를 유리코가 면도칼로 등을 베는 사건이 발생했다[47]。상처는 심각하지 않았지만, 이 사건은 스캔들로 크게 보도되어 《붉은 석양에 비추어》의 감독직에서 해임되었고(영화는 사에구사 겐지로 감독이 완성), 회사로부터 3개월 근신 처분을 받았다[46]。미조구치는 기소를 면하고 도쿄로 간 유리코와 잠시 관계를 회복했으나 결국 헤어졌고, 9월에 닛카츠로 복귀했다[47]。이 사건 이후 미조구치는 여성을 주제로 한 작품을 독특한 시각으로 다루기 시작했다는 평가를 받는다.

1926년 공개된 《종이 인형 봄의 속삭임》과 《광련의 여사부》는 슬럼프를 벗어난 수작으로 평가받았다. 특히 《종이 인형 봄의 속삭임》은 그해 시작된 키네마 준보 베스트 텐 7위에 선정되었고[46], 《광련의 여사부》는 당시 프랑스와 독일 등 해외에서도 상영되어 호평을 받았으나[5], 현재 필름은 유실되었다[6]。1926년 말, 배우 나카노 에이지의 소개로 오사카의 댄스홀에서 댄서 사가 치에코(본명 타지마 카네)를 만나 교제를 시작했다[50]。치에코에게는 남편과 그를 돌보는 야쿠자 두목이 있었으나, 촬영소 동료 나가타 마사카즈의 도움으로 신변 문제를 해결하고 1927년 8월 나가타의 중매로 결혼했다[50]。

1928년 5월, 촬영소가 다이쇼군에서 우즈마사로 이전하자 미조구치는 신설된 각본 부장에 취임하여 잠시 감독직을 떠났다[47]。1929년 1월, 이즈미 교카 원작의 《일본교》로 감독에 복귀했으며, 같은 해 주제가와 함께 흥행한 《도쿄 행진곡》과 당시 사회 분위기를 반영한 좌익 성향의 경향영화 《도시 교향곡》으로 큰 성공을 거두었다[47][2][3][8]。

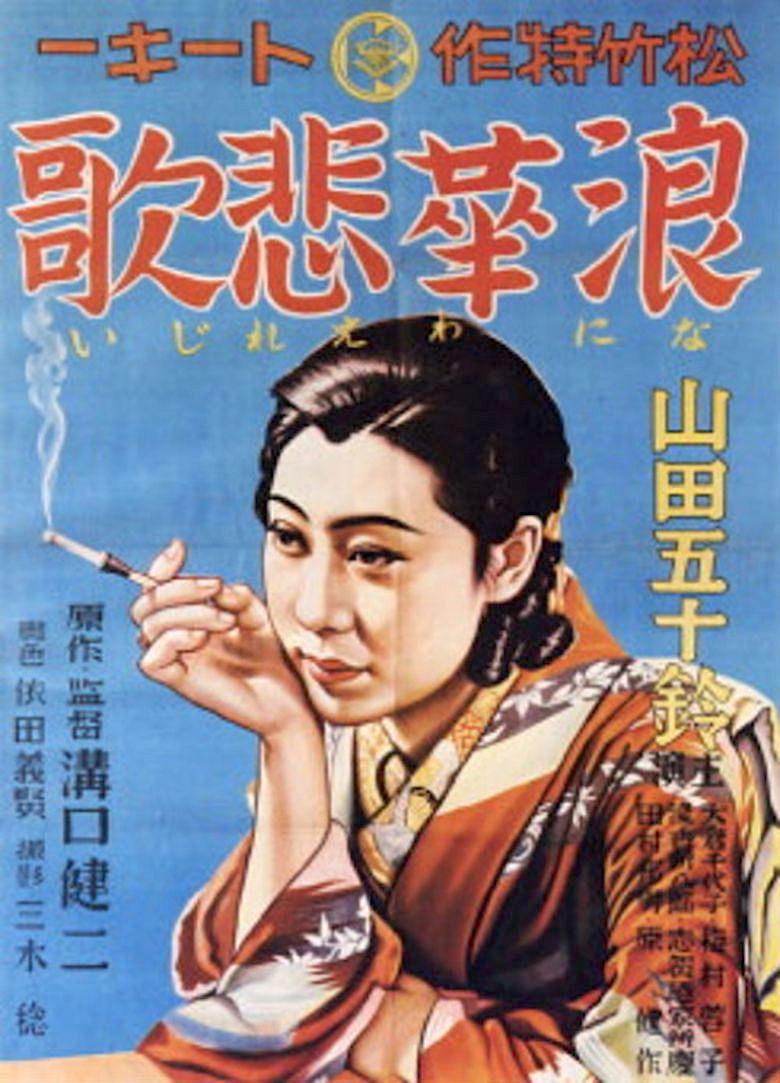

1932년, 미조구치는 닛카츠를 떠나 여러 스튜디오와 제작사를 거치며 활동했다[8]。이 시기 《물 그림자》(1933)와 《오리츠루 오센》(1935) 같은 멜로 드라마를 통해 가난한 남성을 위해 희생하는 여성이라는 주제와 이후 그의 특징이 되는 원 신 원 컷 기법의 초기 형태를 보여주었다[2][6][12]。1936년 발표된 《오사카의 비가》와 《기온의 자매》는 사회적 환경에 저항하는 현대 여성(모가)을 그린 작품으로, 그의 초기 대표작으로 평가받는다[13][14][15]。미조구치 자신도 이 두 작품을 통해 예술적으로 성숙했다고 여겼다[16]。《오사카의 비가》는 그의 첫 유성 영화였으며[17], 각본가 요다 요시카타와의 오랜 협업이 시작된 작품이기도 하다[13][18]。

2. 3. 경향영화와 여성 영화

1925년 내연 관계에 있던 여성에게 면도칼로 공격당하는 사건을 겪은 후, 미조구치는 여성을 주제로 한 작품을 독특한 시각으로 그려내기 시작했다.[8][9][11] 그의 초기 작품들은 유진 오닐이나 레프 톨스토이의 문예 작품을 각색하거나 독일 표현주의 영화를 모방하는 등 다양한 시도를 포함했다.[2][3][8] 이 시기 작품들은 대부분 유실되었으나, 후기 작품들은 사회주의적 경향을 드러내는 소위 '경향영화'(tendency film)로 분류되며, 미조구치는 이 분야의 선구자로 평가받는다.[2][3][8] 1920년대 말, 그는 《도쿄 행진곡》과 《메트로폴리탄 심포니》(東海交響楽|토카이 코쿄가쿠일본어) 등 좌익 성향의 경향영화를 연출했다.[2][3][8]1932년 닛카츠를 떠난 미조구치는 여러 스튜디오를 거치며 활동했다.[8] 이즈미 쿄카의 소설을 원작으로 한 《물 그림자》( 滝の白糸|타키노 시라이토일본어, 1933)와 《오리츠루 오센》( 折鶴お千|오리즈루 오센일본어, 1935)은 젊은 남성의 성공을 위해 희생하는 여성을 그린 멜로드라마로, 여성 문제에 대한 그의 지속적인 관심과 이후 그의 트레이드마크가 된 '원 신 원 컷' 기법의 초기 사례로 꼽힌다.[2][6][12]

1936년에 발표된 《오사카의 비가》( 浪華悲歌|나니와 에레지일본어)와 《기온의 자매》( 祇園の姉妹|기온노 시마이일본어)는 당시 사회 환경에 저항하는 현대 여성(모가)을 다루며 그의 초기 걸작으로 평가받는다.[13][14][15] 미조구치 자신도 이 두 작품을 통해 예술적 성숙을 이루었다고 여겼다.[16] 《오사카의 비가》는 그의 첫 유성 영화였으며[17], 각본가 요다 요시카타와의 오랜 협업이 시작된 작품이기도 하다.[13][18] 이 두 영화는 평단의 극찬을 받으며 키네마 준보 베스트 10에서 각각 3위와 1위를 차지했고, 미조구치를 거장 반열에 올려놓았다.

그의 중기 작품들은 전근대에서 근대로 넘어가는 시기의 사회상을 담은 '뉴 리얼리즘' 영화로 주목받았다. 《마지막 국화 이야기》( 残菊物語|잔기쿠 모노가타리일본어, 1939)는 남성 중심 사회에 맞선 여성의 역할을 탐구하며 문부성 상을 받았다.[16][19][20] 이 시기 미조구치는 '원 신 원 컷'이라는 독특한 촬영 기법을 확립했으며, 섬세한 세트 디자인으로 유명한 미즈타니 히로시(水谷浩일본어)의 도움으로 광각 렌즈를 효과적으로 활용했다.

thumb

제2차 세계 대전 이후, 일본 여성의 참정권이 인정되던 시기에 미조구치는 여성 해방과 억압 문제를 다룬 영화들을 연이어 발표했다. 요다 요시카타가 각본을 쓰고 다나카 키누요가 주연을 맡은 작품들이 많았는데, 《여인의 승리》( 女性の勝利|죠세이노 쇼리일본어, 1946)와 《내 사랑은 불탔었지》( わが恋は燃えぬ|와가 코이와 모에누일본어, 1949) 등이 대표적이다.[6][28] 특히 《내 사랑은 불탔었지》는 여성 해방 운동에 헌신하는 젊은 교사가 진보적인 남성 파트너조차 여전히 남성 우월주의적 태도를 가지고 있음을 깨닫는 과정을 가감 없이 그려내 주목받았다.[6][28] 또한 점령기에 제작된 에도 시대 배경의 《우타마로와 그의 5명의 여인》( 歌麿をめぐる五人の女|우타마로오 메구루 고닌노 온나일본어, 1946)은 당시 연합군 최고사령부의 검열 하에서 시대극 장르가 국수주의나 군국주의적으로 여겨지던 상황 속에서도 주목할 만한 작품으로 평가받는다.[16][27]

이후 미조구치는 다시 시대극으로 눈을 돌려, 봉건 시대를 배경으로 여성의 비극적인 삶을 그린 작품들을 다수 연출했다. 《오하루의 일생》( 西鶴一代女|사이카쿠 이치다이 온나일본어, 1952), 《우게츠 이야기》( 雨月物語|우게츠 모노가타리일본어, 1953), 《산쇼 대감》( 山椒大夫|산쇼 다유일본어, 1954) 등은 베니스 영화제 수상 등을 통해 국제적인 명성을 얻게 해주었으며,[2][3] 특히 장 뤽 고다르,[2] 에릭 로메르,[5] 자크 리베트 등 Cahiers du Cinéma프랑스어 비평가들로부터 높은 평가를 받았다.[2][3] 이 시기 작품들은 전쟁과 봉건 사회의 폭력 속에서 고통받는 여성과 공동체의 모습을 깊이 있게 탐구했다. 또한 교토의 유곽을 배경으로 게이샤들의 삶을 그린 《게이샤》( 祇園囃子|기온 바야시일본어, 1953)와 그의 마지막 작품이자 다시 현대(요시와라 지역의 사창가)를 배경으로 한 《적선지대》( 赤線地帯|아카센 치타이일본어, 1956) 역시 여성들이 처한 현실과 압력을 다루었다.

2. 4. 중일전쟁과 전후

1939년 나카다 마사이치(永田雅一일본어)의 다이이치 영화사(第一映画社일본어)에 참가하였고, 이후 다이에이 영화사 창립 후 전속 감독이 되었다.중일전쟁 기간 동안 미조구치는 군부로부터 선전 영화 제작을 강요받았다. 1940년에는 쇼치쿠와 계약을 맺고, 시대극의 질적 향상을 목표로 한 특작 프로덕션에 참여하여 『나니와 여자』(1940년)와 초대 나카무라 간지로 추선 기념 영화 『예도 일대남』(1941년)을 연출했다[46]。같은 해 11월 내각 영화 위원으로서 기원 2600년 기념 행사에 참석하는 등 애국심이 높아진 모습을 보이기도 했으며, 일본 민족 정신 고양을 명분으로 1941년 마야마 세이카 원작, 젠신자 출연의 『겐로쿠 주신구라』 전후편(전편 1941년, 후편 1942년 공개)을 제작했다[53]。이 작품은 전시 체제 하 영화사 통합으로 특작 프로덕션이 합류한 흥아 영화(같은 해 말 쇼치쿠에 흡수)에서 제작되었고, 막대한 제작비에도 불구하고 흥행과 비평 모두에서 성공하지 못했다[46][53]。이 시기 미조구치는 문제가 될 만한 소재를 피해 작품 활동을 이어갔다. 1941년 12월에는 아내 지에코가 정신 이상 증세를 보여 입원시키는 개인적인 아픔을 겪었다。미조구치는 아내의 병의 원인이 자신에게 있다고 생각하며 괴로워했고, 이후 지에코의 남동생 미망인 타지마 후지를 사실상의 아내로 맞이하고 두 딸을 양녀로 삼았다。

1942년, 미조구치가 회장을 맡았던 일본 영화 감독 협회가 전시 통합 정책으로 해산되어 국책 단체인 대일본 영화 협회에 합류하자, 그는 협회 이사로 취임했다。이 시기 그의 영화 제작은 난항을 겪었으며, 군부 요청으로 쇼치쿠가 기획한 일화 친선 영화 『되살아나는 산하』 감독을 맡아 상하이로 약 1개월간 시찰 여행을 다녀왔으나, 제작은 로케이션의 어려움과 과도한 제작비 문제로 연기되었다。이후 전황이 악화되고 물자 부족으로 극영화 필름 사용이 제한되자 『단주로 3대』, 『미야모토 무사시』(1944년), 『명도 미녀마루』(1945년) 등 1시간 내외의 중편 영화들을 만들었고, 정보국의 국민가 선전 영화 『필승가』(1945년)를 공동 감독했지만, 이들 작품은 대부분 실패작으로 평가받는다[53]。

종전 후인 1946년, 미조구치는 일손이 부족했던 쇼치쿠 오후나 촬영소에서 일본 여성의 참정권이 인정되던 시기의 분위기를 반영한 혁명적인 영화 『여성의 승리』를 촬영했다[47]。같은 해 4월 쇼치쿠 종업원 조합 위원장으로 선출되었지만 곧 교토로 돌아갔다[47]。이후 『우타마로를 둘러싼 다섯 여자』(1946년), 『여배우 스마코의 사랑』(1947년) 등을 발표했지만 모두 평이 좋지 않아 전시 중부터 이어진 슬럼프가 계속되었다。특히 마츠이 스마코를 다룬 『여배우 스마코의 사랑』은 키누가사 테이노스케 감독의 도호 작품 『여배우』(1947년)와 경쟁했지만, 평가 면에서 뒤처지며 작품적으로 패배를 맛보았다。1948년 공개된 『밤의 여인들』은 키네마 준보 베스트 텐 3위에 선정되는 등 높은 평가를 받아 미조구치의 부활을 알리는 듯했으나, 이듬해인 1949년 공개된 『나의 사랑은 불타지 않고』는 다시 실패작이 되어 본래의 부진으로 돌아갔다。

1949년 5월, 일본 영화 감독 협회가 임의 단체로 재건되자 다시 그 회장으로 취임했다(이듬해 1950년 협회가 사업 협동 조합으로 개편됨에 따라 이사장으로 변경되었다)。그러나 쇼치쿠에서 기획했던 여러 작품들이 무산되고, 특히 염원했던 이하라 사이카쿠 원작의 『사이카쿠 일대녀』 영화화가 쇼치쿠와의 의견 불일치로 중단되자, 이것이 원인이 되어 이듬해 1950년 쇼치쿠를 퇴사했다[47]。프리랜서로서 신토호와 타키무라 카즈오 프로덕션 제휴로 후나바시 세이이치 원작의 『유키 부인 그림』(1950년), 구면인 나가타 마사카즈가 사장을 맡고 있는 다이에이에서 타니자키 준이치로 원작의 『오유사마』(1951년), 토호에서 오카 쇼헤이 원작의 『무사시노 부인』(1951년)을 촬영했지만, 이 세 편 역시 실패작이 되면서 오랜 슬럼프에서 벗어나지 못했다[46]。그래도 『유키 부인 그림』 때의 감독료는 200만엔으로, 당시 일본 영화계에서 가장 고액의 감독료를 받는 감독이 되었다。1951년 7월 『무사시노 부인』 개봉 직후, 크레딧 타이틀에 '감독' 대신 '연출'이라고 표기된 것에 대해 일본 영화 감독 협회를 통해 각 영화사에 크레딧 표기를 '감독'으로 통일할 것을 요구하고, 영화 감독의 권한과 표현의 자유를 지킬 것을 호소했다。

1951년 9월, 구로사와 아키라 감독의 『라쇼몽』(1950년)이 제12회 베네치아 국제 영화제에서 황금사자상을 수상한 것에 강한 자극을 받은 미조구치는 염원하던 기획이었던 『서학 일대 여』(오하루의 일생)를 신토호와 고이 에이쇼 프로덕션의 제휴로 촬영했다[46]。이 작품은 흥행적으로 실패했지만, 제13회 베네치아 국제 영화제에 출품되어 국제상을 수상했다[46]。이 수상은 미조구치에게 큰 자신감을 주었고, 드디어 전후의 긴 슬럼프에서 벗어날 수 있었다[50]。그 후 미조구치는 토호와의 계약이 한 편 남아있어 이시자카 요지로의 단편 소설 『미운 것』의 영화화를 시도했으나, 시나리오 문제로 토호와 대립하여 실현되지 못했다。결국 토호와의 계약이 미이행된 채, 같은 해 가을 다이에이와 전속 계약을 맺었다。

1953년, 미조구치는 다이에이 전속 첫 작품으로 우에다 아키나리 원작의 『우게츠 이야기』를 촬영했다。이 작품은 제14회 베네치아 국제 영화제에 출품되었고, 미조구치는 『기온 축제』 촬영 후 각본가 요다 요시카즈, 주연 다나카 키누요 등과 함께 영화제 참석차 이탈리아로 건너갔다[47]。니치렌종 신자였던 미조구치는 호텔 방에 니치렌 상의 족자를 걸고 수상을 기원했다고 한다。『우게츠 이야기』는 그해 황금사자상 수여가 없어 실질적인 최고상에 해당하는 은사자상을 수상했다[46]。다음 해인 1954년에는 모리 오가이 원작의 『산쇼 대부』가 제15회 베네치아 국제 영화제에서 은사자상을 수상하며 3년 연속 영화제 수상의 영예를 안았다。같은 해 『소문의 여자』와 지카마쓰 몬자에몬 원작의 『근대 이야기』도 촬영했고, 후자에서는 블루 리본상 감독상을 수상했다。

1954년 6월, 미조구치는 나가타 마사카즈 사장, 카메라맨 미야가와 카즈오 등과 함께 컬러 영화 연구를 위해 미국을 방문했다[47]。다음 해인 1955년에는 자신의 첫 컬러 영화로 다이에이와 홍콩 쇼 브라더스가 합작한 『요키히』를 촬영했고, 이어 컬러 영화 2번째 작품인 요시카와 에이지 원작의 『신 헤이케 이야기』를 촬영했다[47]。이 두 작품은 상업적으로 성공했지만, 『요키히』는 제16회 베네치아 국제 영화제에 출품되었으나 4년 연속 수상에는 실패했다[46]。같은 해 8월, 다이에이 이사 결원 보충 후보로 키누가사 테이노스케와 함께 올랐으나 키누가사가 사퇴하면서, 9월 주주 총회에서 정식으로 다이에이 이사로 취임하여 중역 감독이 되었다[47]。10월에는 일본 영화 감독 협회 이사장직을 오즈 야스지로에게 넘겨주었다。그리고 11월에는 영화 감독으로서 처음으로 자수 포장을 수여받았다[47]。

미조구치는 교토에서 58세로 죽었는데 사인은 백혈병이었다. 1975년, 1930년대 후반과 1940년대 미조구치의 세트 디자이너, 수석 조감독, 각본가였던 신도 가네토는 그의 전 멘토에 관한 다큐멘터리, ''미조구치 겐지: 영화감독의 삶''을 공개했고,[24] 1976년에는 그에 관한 책을 출판했다.[34] 미조구치의 영화는 『Sight & Sound』의 "역대 최고의 영화 100편" (『우게츠 이야기』와 『산쇼 대감』)[36]과 키네마 준보의 "키네마 준보 비평가 선정 200" (『오하루의 일생』, 『우게츠 이야기』, 『사랑의 십자가』)[37]과 같은 "최고의 영화" 투표에서 정기적으로 등장했다. 무빙 이미지 박물관과 일본 재단이 주최한 그의 현존하는 30편의 영화 회고전은 2014년 여러 미국 도시를 순회했다.[38] 미조구치의 작품을 존경하는 감독으로는 구로사와 아키라,[39] 오슨 웰스,[40] 안드레이 타르코프스키,[41] 마틴 스코세지,[42] 베르너 헤어초크,[43] 테오 앙겔로풀로스 등이 있다.[44] 영화 역사가 데이비드 톰슨은 "정서적 아이디어나 지적인 감정을 전달하기 위한 카메라 사용은 미조구치의 영화에서 파생된 영화의 정의이다. 그는 외부의 시각으로 내면의 상태를 구현하는 데 있어서 최고이다."라고 썼다.[45]

2. 5. 국제적 명성과 사망

쇼치쿠를 퇴사하고 프리랜서가 된 미조구치는 신토호와 타키무라 카즈오 프로덕션의 제휴로 후나바시 세이이치 원작의 『유키 부인 그림』(1950년), 과거 인연이 있던 나가타 마사카즈가 사장을 맡고 있는 다이에이에서 타니자키 준이치로 원작의 『오유사마』(1951년), 토호에서 오카 쇼헤이 원작의 『무사시노 부인』(1951년)을 촬영했다. 하지만 이 세 편 모두 흥행에 실패하며 오랜 슬럼프에서 벗어나지 못했다.[46] 당시 『유키 부인 그림』의 감독료는 200만엔으로, 일본 영화계에서 가장 높은 수준이었다. 1951년 7월 『무사시노 부인』 개봉 직후, 크레딧 타이틀에 '감독' 대신 '연출'이라고 표기된 것에 대해 일본 영화 감독 협회를 통해 각 영화사에 크레딧 표기를 '감독'으로 통일할 것을 요구하며 영화 감독의 권한과 표현의 자유를 지킬 것을 호소했다. 이는 당시 일본 영화계가 감독의 권한을 축소하고 표현의 자유를 제한하려는 의도로 '연출'이라는 호칭을 사용하던 배경에 대한 반발이었다.[46]1951년 9월, 구로사와 아키라 감독의 『라쇼몽』(1950년)이 제12회 베네치아 국제 영화제에서 황금사자상을 수상하자 이에 크게 자극받은 미조구치는 오랫동안 염원했던 기획인 『오하루의 일생』(西鶴一代女|서학 일대 여일본어)을 신토호와 고이 에이쇼 프로덕션의 제휴로 촬영했다.[46] 이 작품은 흥행에는 실패했지만, 1952년 제13회 베네치아 국제 영화제에 출품되어 국제상(감독상)을 수상하며 미조구치에게 큰 자신감을 안겨주었고, 마침내 전후의 긴 슬럼프에서 벗어나는 계기가 되었다.[50] 이후 토호와의 계약이 한 편 남아있었으나, 이시자카 요지로의 단편 소설 『미운 것』의 영화화를 두고 토호와 의견 대립 끝에 무산되었고, 같은 해 가을 다이에이와 전속 계약을 맺었다.

1953년, 미조구치는 다이에이 전속 후 첫 작품으로 우에다 아키나리 원작의 『우게츠 이야기』를 촬영했다. 이 작품 역시 제14회 베네치아 국제 영화제에 출품되었고, 미조구치는 『기온 축제』 촬영을 마친 후 8월, 각본가 요다 요시카즈와 주연 배우 다나카 키누요 등과 함께 영화제가 열리는 이탈리아로 향했다.[47] 니치렌슈 신자였던 미조구치는 호텔 방에 니치렌 상의 족자를 걸어놓고 수상을 기원했다고 전해진다. 『우게츠 이야기』는 은사자상을 수상했는데, 그해 황금사자상 수여가 없어 실질적인 최고상으로 평가받았다.[46] 다음 해인 1954년에는 모리 오가이 원작의 『산쇼 대부』가 제15회 베네치아 국제 영화제에서 다시 한번 은사자상을 수상하며 3년 연속 수상이라는 쾌거를 이루었다. 같은 해 『소문의 여자』와 지카마쓰 몬자에몬 원작의 『근대 이야기』도 촬영했으며, 『근대 이야기』로는 블루 리본상 감독상을 수상했다.

이 무렵 일본 영화계에 컬러 영화가 보급되기 시작하자, 미조구치도 1954년 6월 나가타 사장, 카메라맨 미야가와 카즈오 등과 함께 컬러 영화 연구를 위해 미국을 방문했다.[47] 이듬해인 1955년에는 자신의 첫 컬러 영화로 다이에이와 홍콩의 쇼 브라더스 합작 영화인 『요키히』를 촬영했고, 이어 두 번째 컬러 영화인 요시카와 에이지 원작의 『신 헤이케 이야기』를 완성했다.[47] 두 작품 모두 상업적으로 성공했으며, 『요키히』는 제16회 베네치아 국제 영화제에 출품되었으나 4년 연속 수상에는 실패했다.[46] 같은 해 8월, 다이에이 이사 결원을 보충하는 과정에서 키누가사 테이노스케와 함께 후보에 올랐으나 키누가사가 사퇴하면서 9월 주주 총회에서 정식으로 다이에이 이사로 취임했다.[47] 10월에는 일본 영화 감독 협회 이사장직을 오즈 야스지로에게 넘겨주었고, 11월에는 영화 감독으로서는 처음으로 자수 포장을 수여받았다.[47]

1956년, 미조구치는 마지막 연출작이 된 『붉은 등불 거리』를 촬영했다. 그러나 이 시기부터 평소 좋아하던 술맛을 느끼지 못하고 잇몸 출혈 등 건강 이상 증세를 보이기 시작했다. 영화 완성 후 차기작 『오사카 이야기』 제작 준비에 들어갔으나, 저녁마다 미열이 나고 다리가 보라색으로 변하는 등 증상이 악화되어 5월 제작을 중단하고 교토부립의과대학 부속병원에 입원했다.[46] 미조구치는 골수성 백혈병 진단을 받았지만, 본인에게는 병명이 알려지지 않았고 나가타 사장 등 다이에이 간부들에게만 전달되었다.[46] 매일 수혈을 받으며 치료에 임했으나 병세는 호전되지 않았고, 결국 8월 24일 오전 1시 55분, 58세의 나이로 세상을 떠났다.[46] 사망 전날 "이제 신선한 바람이 분다. 빨리 촬영소의 여러분과 즐겁게 일하고 싶다"는 말을 남겼다고 한다. 미조구치 작품의 미술 감독이었던 미즈타니 히로시는 그가 사망한 당일 데스마스크를 제작했다.

8월 30일, 아오야마 사이조에서 다이에이 주관으로 장례식이 거행되었다. 법명은 조코인덴 에이토쿠닛켄 거사(照光院殿映徳日顕居士일본어)이다.[46] 묘는 도쿄 이케가미 혼몬지의 자원인 혼교지에 세워졌으며,[50] 교토의 만간지에도 분골되어 비석이 세워졌다. 나가타 마사카즈는 이 비석 측면에 "세계적인 명감독"이라고 새겼다.[46][50] 미조구치의 부고는 마침 열리고 있던 제17회 베네치아 국제 영화제에도 전해져, 출품작 『붉은 등불 거리』 상영에 앞서 추도사가 헌정되었다.[46] 촬영에 들어가지 못한 『오사카 이야기』는 1957년 요시무라 고자부로 감독에 의해 영화화되었다.[46] 같은 해 8월, 산케이 신문사 주최로 일본 영화 최우수 작품의 감독이나 스태프에게 수여하는 "미조구치상"이 창설되었으나, 3회 만에 종료되었다.

3. 작품 세계

미조구치 겐지의 영화는 주로 일본 사회 속에서 억압받는 여성의 삶과 고통, 그리고 때로는 승리를 다루는 것으로 유명하며, 이로 인해 최초의 대중적 페미니스트 감독 중 한 명으로 평가받기도 한다. 그는 게이샤뿐만 아니라 창녀, 노동자, 운동가, 주부, 심지어 봉건 시대 귀족 여성에 이르기까지 다양한 여성들의 처지를 깊이 있게 그려냈다. 그의 영화는 일본 회화를 연상시키는 탐미적인 영상미가 특징이며, 롱테이크 기법과 풍부하고 섬세하게 구성된 미장센을 선호했다. 반면, 클로즈업과 같은 서구 영화 기법은 거의 사용하지 않았다. 이러한 형식미는 관객과 인물 사이의 정서적 공감을 통해 균형을 이루며 깊은 감동을 자아낸다.

1923년 간토 대지진 이후 교토의 닛카츠 스튜디오로 활동 무대를 옮긴 미조구치는 초기에는 독일 표현주의 영화의 영향을 받은 작품[2][3]이나 유진 오닐, 레프 톨스토이의 문학 작품을 각색하기도 했다.[8] 교토에서 가부키, 노 등 일본 전통 예술을 연구하는 한편,[10] 유흥가를 드나들며 다양한 인간 군상을 관찰했다.[8] 이 시기 질투심에 사로잡힌 창녀 연인에게 공격당하는 사건을 겪기도 했다.[8][9][11] 1920년대 말에는 사회 비판적 메시지를 담은 좌익 성향의 '경향영화'인 《도쿄 행진곡》과 《메트로폴리탄 심포니》(東海交響楽|도카이 고쿄가쿠일본어) 등을 연출했다.[2][3][8]

1932년 닛카츠를 떠나 여러 스튜디오를 거치며 자신만의 스타일을 확립해 나갔다.[8] 《물 그림자》(1933)와 《오리츠루 오센》(1935)은 희생적인 여성을 그린 초기 멜로 드라마로, 그의 주요 주제 의식과 '원 신 원 컷' 기법의 초기 형태를 보여준다.[2][6][12] 이후 발표한 《오사카의 비가》(1936)와 《기온의 자매》(1936)는 인습에 저항하는 현대 여성(모가)을 통해 사회 현실을 날카롭게 포착하며 그의 초기 걸작으로 평가받는다.[13][14][15] 미조구치 자신도 이 두 작품을 통해 예술적 성숙을 이루었다고 여겼다.[16] 《오사카의 비가》는 그의 첫 유성 영화이자, 각본가 요다 요시카타와의 오랜 협업의 시작이었다.[13][17][18] 1939년에는 일본 영화 감독 협회 회장이 되었으며,[8] 예술가의 성공을 위해 헌신하는 여성의 이야기를 그린 《잔국 이야기》(残菊物語|잔기쿠 모노가타리일본어)를 발표했다.[16][19][20]

제2차 세계 대전 중에는 전쟁을 지지하는 듯한 영화들을 만들었는데, 대표적으로 시대극 《47인의 로닌》(1941–42)이 있다. 이러한 작품들이 당시 군부의 압력에 의한 것인지[21] 자발적 협력이었는지에 대해서는 역사가들 사이에서 의견이 갈린다.[22] 동료 각본가 가와구치 마쓰타로는 미조구치를 시대의 흐름에 따라 좌익에서 우익으로, 다시 민주주의자로 변모한 "기회주의자"라고 평가하기도 했다.[23]

일본 패전 후 미조구치는 다시 여성의 억압과 해방이라는 주제로 돌아와 요다 요시카타 각본, 다나카 키누요 주연의 영화들을 다수 제작했다. 다나카는 1954년 미조구치가 그녀의 감독 데뷔를 반대하면서 갈등이 생기기 전까지 그의 주요 여배우로 활동했다.[25][26] 점령기에는 연합군 최고사령부의 검열에도 불구하고 에도 시대를 배경으로 한 시대극 《우타마로와 그의 5명의 여인》(歌麿をめぐる五人の女|우타마로 오 메구루 고닌노 온나일본어, 1946)을 만들었으며,[16][27] 여성 해방을 주제로 한 《내 사랑의 불꽃》(わが恋は燃えぬ|와가 코이 와 모에누일본어, 1949) 등을 연출했다.[6][28]

1950년대에 들어 《오하루의 일생》(西鶴一代女|사이카쿠 이치다이 온나일본어, 1952), 《우게츠 이야기》(雨月物語|우게쓰 모노가타리일본어, 1953), 《산쇼 대감》(山椒大夫|산쇼 다유일본어, 1954) 등 봉건 시대를 배경으로 한 걸작들을 통해 국제적인 명성을 얻었다. 이 작품들은 베니스 영화제에서 연이어 수상하며[2][3] 장 뤽 고다르,[2] 에릭 로메르,[5] 자크 리베트와 같은 프랑스 ''카이에 뒤 시네마'' 평론가들로부터 극찬을 받았다.[2][3] 이 시기 교토의 유흥가 여성들을 그린 《게이샤》(祇園囃子|기온 바야시일본어, 1953)와 컬러 시대극 《신 헤이케 이야기》(新・平家物語|신 헤이케 모노가타리일본어, 1955), 《요귀비》(楊貴妃|요키히일본어, 1955)도 연출했다.[30][31] 그의 마지막 작품은 현대 요시와라의 사창가를 그린 흑백 영화 《적선지대》(赤線地帯|아카센 치타이일본어, 1956)이다.

미조구치의 독창적인 영화 세계와 '원 신 원 샷' 기법은 자끄 리베뜨, 앙드레 바쟁 등 서구 평론가들에 의해 높이 평가받았으며, 장뤼크 고다르를 비롯한 누벨바그 감독들에게 큰 영향을 미쳤다. 그는 58세에 백혈병으로 교토에서 사망했다.[9][30][32][24] 사망 당시 작업 중이던 《오사카 이야기》(大阪物語|오사카 모노가타리일본어)는 요시무라 코자부로가 완성했다.[33]

3. 1. 여성의 삶과 고통

미조구치 겐지의 영화는 주로 여성의 삶, 특히 일본 사회 속에서 존중받지 못하고 억압받는 여성들의 처지를 깊이 있게 다룬 것으로 유명하다.[8] 그는 종종 최초의 대중적 페미니스트 감독 중 한 명으로 꼽히기도 한다. 그의 작품 속 여성 주인공들은 게이샤뿐만 아니라 창녀, 노동자, 거리의 운동가, 주부, 심지어 봉건 시대의 귀족 여성까지 다양했다.사이토 아야코에 따르면, 미조구치가 그리는 여성상에는 크게 두 가지 유형이 있다. 첫 번째는 남성에게 헌신하고 사회의 희생양이 되는 여성이다. 이들은 남성의 성공을 위해 자신을 기꺼이 희생하며, 때로는 몸을 망치거나 극심한 멸시를 받으면서도 정을 잃지 않는다. 《잔국 이야기》(1939), 《우게츠 이야기》(1953), 《산쇼 대감》(1954) 등이 대표적이며, 이즈미 쿄카 원작의 《니혼바시》, 《폭포의 시라이토》(1933), 《오리츠루 오센》(1935)에서도 젊은 남자의 출세를 돕다 희생되는 여성의 모습이 나타난다. 《물 그림자》(1933)와 《오리츠루 오센》(1935) 역시 가난한 젊은이의 교육을 위해 희생하는 여성을 그리며, 이는 여성 문제에 대한 그의 반복적인 주제와 '원 신 원 컷' 기법의 초기 사례로 언급된다.[2][6][12]

두 번째 유형은 마찬가지로 사회와 남성의 희생양이 되지만, 그러한 운명과 사회 구조에 필사적으로 저항하는 여성이다. 《오사카의 비가》(1936), 《기온의 자매》(1936), 《밤의 여인들》(1948), 《적선지대》(1956) 등에서 이러한 모습을 볼 수 있고, 창부나 기생처럼 사회적으로 소외된 여성들을 그리는 경우가 많다. 특히 《오사카의 비가》와 《기온의 자매》는 자신의 환경에 저항하는 현대 여성(모가)을 다룬 작품으로, 그의 초기 걸작으로 여겨진다.[13][14][15] 미조구치 본인도 이 두 영화를 자신이 예술적 성숙을 이룬 작품으로 꼽았다.[16]

사토 타다오에 따르면, 미조구치 영화의 남성 묘사는 여성을 돕는 데 무력하거나 여성에게 비겁한 태도를 취하는 경우가 많고, 강하고 믿음직한 남자는 좀처럼 등장하지 않는다. 이는 여성의 고통을 더욱 부각하는 효과를 낳는다.

미조구치의 특징적인 스타일 중 하나는 자연주의적 리얼리즘이다. 미조구치는 인간과 그들이 생활하는 장소를 철저히 관찰하고, 허식 없는 생생한 인간을 적나라하게 그림으로써 인간의 있는 그대로의 모습을 포착했다. 《오사카의 비가》에서는 오사카의 직업 여성, 《기온의 자매》에서는 기온의 게이샤를 주인공으로 하여, 남성 위주의 사회에 저항하고 희생되는 여성의 모습을 냉철하게 그리며, 대사에서 관서 사투리를 철저하게 사용하는 등 리얼리즘을 추구했다. 사토 타다오는 이 두 작품을 "일본 영화의 리얼리즘은 여기서 하나의 완성을 보았다"라고 평하고 있다.

종전 직후 GHQ의 지도에 따라 민주주의 계몽을 목적으로 한 아이디어 영화가 만들어지자, 미조구치도 《여성의 승리》(1946), 《여배우 스마코의 사랑》(1947), 《나의 사랑은 불타다》(1949)에서 아이디어 영화를 다루었지만, 이 3편은 여성의 자립과 해방을 주제로 그리고 있기 때문에 "여성 해방 영화 삼부작"이라고 속칭되고 있다.

3. 2. 리얼리즘과 유미주의

미조구치 겐지의 영화는 주로 일본 사회 속에서 존중받지 못하고 억압받는 여성들의 삶과 투쟁을 그려낸 것으로 유명하며, 이로 인해 초기 페미니스트 감독 중 한 명으로 평가받는다.[2][3] 그의 작품 속 여성 주인공들은 게이샤뿐만 아니라 창녀, 노동자, 거리의 운동가, 주부, 심지어 봉건 시대의 귀족 여성까지 다양했다.그의 영화 스타일은 일본 회화를 연상시키는 탐미적인 영상미로 특징지어진다. 미조구치는 인물의 감정이나 상황을 직접적으로 보여주는 클로즈업과 같은 서구 영화 기법을 거의 사용하지 않고, 대신 롱테이크 기법과 풍부하고 섬세하게 구성된 미장센을 선호했다. 그는 종종 몇 분에 달하는 긴 장면을 한 번의 촬영으로 담아냈으며, 스턴버그(Josef von Sternberg) 풍의 조명과 세트 디자인을 통해 공간의 분위기와 의미를 강조했다. 이러한 형식미는 관객과 등장인물 사이의 미묘한 정서적 공감을 통해 균형을 이루며, 그의 대표작들은 깊은 감동을 자아낸다.

이러한 롱테이크 촬영을 위해 미조구치는 리허설에 매우 엄격했던 것으로 알려졌는데, 특히 여배우들이 많은 어려움을 겪었다고 전해진다. 작은 실수 하나도 용납되지 않아 수많은 재촬영으로 이어졌고, 때로는 한 장면을 위해 백 번 가까이 리허설을 반복하기도 했다. 그의 영화에 자주 주연으로 출연했던 배우 다나카 키누요는 미조구치가 역할을 위해 도서관의 모든 책을 읽으라고 강요했던 일화를 회고하기도 했다.

미조구치의 독창적인 영화 세계는 자끄 리베뜨와 같은 프랑스 평론가들에 의해 서구에서 먼저 주목받기 시작했으며, 특히 장뤼크 고다르를 비롯한 누벨바그 감독들에게 큰 영향을 미쳤다. 그의 대표적인 '롱테이크' 기법은 앙드레 바쟁과 같은 평론가들로부터 리얼리즘 영화의 중요한 모범으로 높이 평가받았다.

미조구치의 스타일 형성은 그의 초기 경험과 깊은 관련이 있다. 1923년 간토 대지진 이후 교토의 닛카츠 스튜디오로 이주한 그는 독일 표현주의 영화의 영향을 받은 작품[2][3]이나 유진 오닐, 레프 톨스토이의 문학 작품을 각색하기도 했다.[8] 교토에 머물면서 가부키, 노와 같은 일본 전통 연극과 무용, 음악을 깊이 연구했으며,[10] 동시에 교토와 오사카의 유흥가를 자주 드나들며 다양한 인간 군상을 관찰했다.[8] 이 시기 질투심에 사로잡힌 창녀 연인에게 면도칼로 공격당하는 사건을 겪기도 했다.[8][9][11] 그의 1926년 작품 《여교사의 정열》(京洛の女師匠|교렌노 온나 시쇼일본어)은 당시 프랑스와 독일에서 상영되어 호평받았으나,[5] 현재는 유실되었다.[6] 1920년대 말에는 사회 비판적 메시지를 담은 좌익 성향의 '경향영화'인 《도쿄 행진곡》과 《메트로폴리탄 심포니》(東海交響楽|도카이 고쿄가쿠일본어) 등을 연출하며 사회 문제에 대한 관심을 드러냈다.[2][3][8]

1932년 닛카츠를 떠난 미조구치는 다양한 스튜디오에서 활동하며 자신만의 스타일을 점차 확립해 나갔다.[8] 《물 그림자》(1933)와 《오리츠루 오센》(1935)은 이즈미 쿄카의 소설을 원작으로 한 멜로 드라마로, 가난한 남성의 성공을 위해 희생하는 여성을 그리며 그의 주요 주제 의식과 롱테이크 기법의 초기 형태를 보여준다.[2][6][12] 이후 발표한 《오사카의 비가》(浪華悲歌|나니와 엘레지일본어, 1936)와 《기온의 자매》(祇園の姉妹|기온노 시마이일본어, 1936)는 봉건적 인습에 저항하는 현대 여성(모가)을 주인공으로 내세워 사회 현실을 날카롭게 포착했으며, 미조구치 스스로도 이 두 작품을 통해 예술적 성숙을 이루었다고 평가할 만큼 중요한 전환점이 되었다.[13][14][15][16] 특히 《오사카의 비가》는 그의 첫 유성 영화이자, 이후 오랜 기간 협력하게 되는 각본가 요다 요시카타와의 첫 작업이었다.[13][17][18] 1939년작 《잔국 이야기》(残菊物語|잔기쿠 모노가타리일본어)는 예술가로서 성공하려는 남편을 위해 헌신하는 여성의 이야기를 통해 그의 주제 의식을 심화시킨 작품으로 평가받는다.[16][19][20]

제2차 세계 대전 시기에는 전쟁을 지지하는 듯한 선전 영화를 제작하기도 했는데, 대표적으로 사무라이 이야기를 다룬 시대극 《47인의 로닌》(1941–42)이 있다. 이러한 작품들이 당시 군부의 압력에 의한 것인지[21] 자발적인 협력이었는지에 대해서는 역사가들 사이에서 의견이 갈린다.[22] 동료 각본가 가와구치 마쓰타로는 1964년 카이에 뒤 시네마(Cahiers du Cinéma프랑스어)와의 인터뷰에서 미조구치를 (존경심을 표하면서도) 시대의 흐름에 따라 좌익에서 우익으로, 다시 민주주의자로 변모한 예술가로서 "기회주의자"라고 칭하기도 했다.[23]

thumb

일본의 패전 이후 미조구치는 다시 여성의 억압과 해방이라는 주제로 돌아와 메이지 시대나 현대 일본을 배경으로 한 영화들을 연이어 발표했다. 이 시기 작품들은 대부분 요다 요시카타가 각본을 맡았고, 다나카 키누요가 주연을 맡는 경우가 많았다. 다나카는 1954년 미조구치가 그녀의 감독 데뷔를 반대하면서 갈등이 생기기 전까지 그의 주요 여배우였다.[25][26] 점령기에 제작된 《우타마로와 그의 5명의 여인》(歌麿をめぐる五人の女|우타마로 오 메구루 고닌노 온나일본어, 1946)은 에도 시대를 배경으로 한 주목할 만한 시대극 영화였는데, 당시 시대극은 연합군 최고사령부의 검열에 의해 국수주의적이거나 군국주의적인 장르로 간주되었다.[16][27] 이 시기 작품 중 《내 사랑의 불꽃》(わが恋は燃えぬ|와가 코이 와 모에누일본어, 1949)은 여성 해방이라는 주제를 과감하게 다룬 것으로 평가받는다.[6][28] 다나카는 전통적 환경을 벗어나 여성 해방을 위해 노력하는 젊은 교사를 연기하지만, 진보적인 남성 파트너조차 남성 우월주의적 태도를 버리지 못했음을 깨닫게 된다.

1950년대에 들어 미조구치는 《오하루의 일생》(西鶴一代女|사이카쿠 이치다이 온나일본어, 1952), 《우게츠 이야기》(雨月物語|우게쓰 모노가타리일본어, 1953), 《산쇼 대감》(山椒大夫|산쇼 다유일본어, 1954) 등 봉건 시대를 배경으로 한 걸작들을 통해 국제적인 명성을 얻게 된다. 이 작품들은 베니스 영화제에서 연이어 수상하며[2][3] 장 뤽 고다르,[2] 에릭 로메르,[5] 자크 리베트와 같은 카이에 뒤 시네마 평론가들로부터 극찬을 받았다.[2][3] 《오하루의 일생》은 궁정에서 쫓겨나 밑바닥까지 추락하는 한 여성의 비극적 삶을 따라가며, 《우게츠 이야기》와 《산쇼 대감》은 전쟁과 폭력이 개인과 공동체에 미치는 참혹한 영향을 깊이 있게 탐구한다. 이 세 편의 영화 사이에 그는 교토의 전후 유흥가 여성들의 삶을 그린 《게이샤》(祇園囃子|기온 바야시일본어, 1953)를 연출했다. 두 편의 컬러 시대극 영화 《신 헤이케 이야기》(新・平家物語|신 헤이케 모노가타리일본어, 1955)와 《요귀비》(楊貴妃|요키히일본어, 1955) 이후,[30][31] 미조구치는 그의 마지막 영화인 《적선지대》(赤線地帯|아카센 치타이일본어, 1956)에서 흑백 형식으로 다시 한번 현대적인 환경(요시와라 지역의 사창가)을 탐구했다.

미조구치는 58세의 나이에 백혈병으로 교토 시립 병원에서 사망했다.[9][30][32][24] 그가 사망했을 당시 미조구치는 《오사카 이야기》(大阪物語|오사카 모노가타리일본어)의 각본을 쓰고 있었으며, 이 영화는 나중에 요시무라 코자부로에 의해 완성되었다.[33] 1975년, 미조구치의 조감독이자 각본가였던 신도 가네토는 그에 관한 다큐멘터리 《미조구치 겐지: 영화감독의 삶》을 공개했고,[24] 1976년에는 책을 출판했다.[34]

미조구치의 영화는 Sight & Sound의 "역대 최고의 영화 100편" (《우게츠 이야기》, 《산쇼 대감》)[36]이나 키네마 준보의 "키네마 준보 비평가 선정 200" (《오하루의 일생》, 《우게츠 이야기》, 《사랑의 십자가》)[37] 등 권위 있는 영화 목록에 꾸준히 이름을 올리고 있다. 그의 작품 세계는 구로사와 아키라,[39] 오슨 웰스,[40] 안드레이 타르코프스키,[41] 마틴 스코세지,[42] 베르너 헤어초크,[43] 테오 앙겔로풀로스[44] 등 후대 거장들에게도 깊은 영향을 주었다. 영화 역사가 데이비드 톰슨은 "정서적 아이디어나 지적인 감정을 전달하기 위한 카메라 사용은 미조구치의 영화에서 파생된 영화의 정의이다. 그는 외부의 시각으로 내면의 상태를 구현하는 데 있어서 최고이다."라고 평가하며 그의 독보적인 영상 언어와 리얼리즘 구현 능력을 높이 샀다.[45]

3. 3. 촬영 기법

미조구치 겐지의 가장 특징적인 촬영 기법은 컷을 나누지 않고 카메라를 롱 테이크하여 현실의 시간을 그대로 포착하는 '원 신 원 샷' 촬영 방식과, 클로즈업을 최대한 배제하고 롱 쇼트 (원경 숏) 또는 풀 쇼트 (전신 숏)를 자주 사용한 것이다.[54] 미조구치는 컷 분할이 연기의 흐름을 끊고, 클로즈업이나 컷백 같은 기법은 '눈속임'을 가능하게 해 배우의 완전한 연기를 담기 어렵다고 생각했다.[54] 그는 스턴버그(Josef von Sternberg) 풍의 조명과 세팅으로 장소를 강조했으며, 일본 회화를 연상시키는 탐미적인 미장센을 추구했다.'원 신 원 샷' 기법은 《당인 오키치》에서 처음 시도되었고[55], 《잔국 이야기》(1939)에서 하나의 양식으로 완성되었다. 이 영화에서는 주인공 남녀가 밤의 해자 둑을 걷는 5분 이상의 장면을, 해자 안에서 올려다보는 듯한 낮은 각도의 이동 촬영으로 담아냈다. 이처럼 유려한 이동 촬영, 특히 크레인을 사용한 이동 촬영은 미조구치의 또 다른 특징으로, 필요 없는 상황에서도 크레인을 사용하기도 했다.

이러한 롱테이크 촬영 방식 때문에 미조구치의 리허설은 매우 엄격했다. 작은 실수만으로도 전체 장면을 다시 찍어야 했기에, 한 샷을 위해 백여 번의 리허설을 하기도 했다. 그의 영화에 자주 출연한 배우 다나카 키누요는 역할 준비를 위해 도서관의 모든 책을 읽으라는 요구를 받은 적도 있다고 한다.

미조구치의 독특한 촬영 기법과 스타일은 자끄 리베뜨와 같은 평론가들에 의해 서구에서 먼저 재평가받았으며, 장뤼크 고다르를 비롯한 누벨바그 감독들에게 큰 영향을 주었다. 앙드레 바쟁과 같은 평론가들은 그의 '원 신 원 샷' 기법을 리얼리즘의 모범으로 평가했다.

4. 제작 방식

미조구치는 완벽주의자로 알려져 있으며, 배우와 스태프에게 항상 최선을 다해 높은 수준의 결과물을 요구했다. 그는 배우의 연기를 극한까지 밀어붙이고, 스태프에게는 때로 무리한 요구를 하며, 자신이 만족할 때까지 몇 번이고 장면을 다시 찍게 했다. 하지만 직접적인 지시보다는 배우와 스태프 스스로 문제 해결 방법을 찾도록 유도했으며, 그 결과가 자신이 원하는 수준에 도달할 때까지 기다리는 방식을 선호했다.[56] 이를 통해 배우와 스태프가 스스로 생각하고 노력하게 하여 그들의 잠재 능력을 최대한 끌어내고자 했다. 그러나 이 과정에서 배우나 스태프를 향해 욕설을 하거나 소리를 지르는 일이 잦았고, 자신의 요구에 부응하지 못하는 배우는 가차 없이 작품에서 하차시키기도 했다. 이 때문에 미조구치는 종종 "사디스트", "폭군", "고테 켄(「고테루」는 불평불만을 말하는 것)" 등으로 불리기도 했다.

각본의 경우, 미조구치는 직접 쓰기보다는 요다 요시카타나 나리사와 마사시게와 같은 전문 각본가에게 맡겼다.[56] 각본가가 초고를 써오면 혹평을 하며 수정을 거듭하게 했고, 때로는 열 번 이상 고쳐 쓰게 하여 자신이 만족하는 최종 결과물을 만들어냈다. 촬영이 시작된 후에도 현장에 각본가를 불러 대사를 수정하게 하는 일이 흔했다. 당일 촬영할 장면의 대사를 칠판에 써놓고 배우들과 함께 읽어보며 부자연스러운 부분을 고쳐나갔다. 또한, 미조구치는 그림 콘티를 사용하지 않았고, 촬영 현장에서 배우들의 리허설을 보면서 카메라 각도, 위치, 숏의 길이 등을 결정했다.

리얼리즘을 지향했던 미조구치는 영화 미술에서도 실제 소품을 사용하거나, 스태프에게 해당 시대의 풍속이나 생활 양식 등을 철저하게 조사하도록 하여 완벽함을 추구했다.[57] 특히 1930년대 메이지 시대를 배경으로 한 영화를 만들면서부터 시대 고증에 깊이 몰두하기 시작했으며, 소품인 램프 하나에도 세세하게 신경 쓰며 하루 종일 매달리기도 했다고 전해진다.[47][58] 미술, 의상, 건축 등의 고증을 위해 전문가를 초빙하는 경우도 많았다. 예를 들어 일본 화가 가이쇼 노소네를 시대 풍속 및 의상 고증으로 여러 차례 기용했으며, 《광연의 여사부》에서는 미술 고증에 고무라 셋타이, 《잔국 이야기》에서는 기무라 쇼하, 《겐로쿠 주신구라》에서는 무가 건축 고증에 오구마 요시쿠니, 민가 건축 고증에 후지타 겐슌 등을 참여시켰다.[56] 이러한 고증에 대한 집착은 《겐로쿠 주신구라》에서 정점에 달했는데, 철저한 사료 조사를 바탕으로 에도성의 마츠노 오로카 세트를 실제 크기로 재현하기도 했다.

배우 연기 지도 방식 역시 독특했다. 구체적인 지시 대신 "해보세요"라고 말한 뒤, 만족스러운 연기가 나올 때까지 같은 장면을 반복하게 하며 배우 스스로 연기나 움직임을 찾아가도록 유도했다. 배우가 어떻게 해야 할지 물으면 "그건 당신이 생각하세요. 당신은 배우잖아요"라고 답하며 스스로 고민하게 만들었다. 미조구치는 "반사하고 있습니까?"라는 질문을 자주 던졌는데, 이는 상대 배우의 대사나 움직임에 자연스럽게 반응하며 연기하는지를 묻는 것이었다. 연기 재촬영은 수십 번에 달하는 경우도 있었는데, 예를 들어 《요귀비》에서는 배우 야마무라 사토시에게 한 컷을 42번이나 반복하게 했고, 《적선지대》에서는 미마스 아이코의 걷는 방식이 마음에 들지 않아 80번이나 테스트를 거쳤다고 한다. 또한 배우들에게 역할에 완전히 몰입할 것을 요구했다. 문락 세계를 그린 《나니와 여자》에서는 주연 다나카 키누요에게 문락 관련 전문 서적을 읽고 공부하도록 지시했고, 《산쇼 대부》에서는 노예 역의 카가와 쿄코에게 중세 일본 노예 제도 역사나 경제사 서적을 읽도록 요구했다.

하지만 배우의 연기가 마음에 들지 않을 때는 격노하며 심한 말을 내뱉기도 했다. 《내 사랑은 불탔네》에서는 배우 스가이 이치로가 긴 대사를 제대로 소화하지 못하자 그의 머리를 슬리퍼로 때리며 "정신병원에나 가시오"라고 폭언을 했다.[59] 《잔국 이야기》에서는 주연 기타미 레이코의 아이 달래는 연기가 마음에 들지 않는다며 "당신, 아이 안는 법이 틀렸어. 아이를 낳아본 경험이 없으니까"라고 말하고 배역에서 하차시켰다. 《우게츠 이야기》에서는 병사들에게 윤간당하는 여성을 연기한 미토 미츠코에게 "당신은 도대체 (윤간당한) 경험이 없습니까?"라고 소리치기도 했다. 《요귀비》에서는 이리에 다카코의 연기를 보고 "무슨 연기를 하는 겁니까. 그건 고양이 연기예요"라고 비난했는데, 이는 당시 이리에가 주연했던 저급 영화로 취급받던 괴물 고양이 영화를 빗댄 모욕적인 발언이었다. 미조구치는 이리에에게 여러 번 연기를 시켰지만 만족하지 못했고, 결국 이리에는 스스로 하차했다. 과거 이리에의 프로덕션에서 영화를 만들어 성공시켜 준 인연이 있었음에도 불구하고 보인 미조구치의 이러한 냉혹한 태도는 주변 스태프와 배우들로부터 비판을 받기도 했다.

이처럼 미조구치의 제작 방식은 배우와 스태프에게 극도의 긴장감을 요구하는 것이었지만, 미조구치 자신도 작품의 분위기에 몰입하며 스스로를 극한의 긴장 상태로 몰아넣었다. 촬영 현장의 긴장감을 유지하기 위해 촬영 중에는 종일 스튜디오를 떠나지 않았고, 점심 식사도 밖으로 나가지 않고 해결했다. 만년에는 스튜디오에 요강을 가져다 놓고 구석에서 용변을 볼 정도였다고 한다. 《우게츠 이야기》 촬영 당시에는 이동 촬영용 크레인 감독석에 앉아 있던 미조구치가 긴장감 때문에 난간을 너무 세게 쥔 나머지 그 떨림이 카메라에 전달되어 화면이 미세하게 흔들렸고, 결국 카메라맨 미야가와 가즈오의 건의로 감독석에서 내려와야 했다는 일화도 있다.

4. 1. 미조구치구미

미조구치는 마음이 맞는 스태프나 배우를 여러 번 작품에 기용하는 경우가 많았으며, 이들은 "미조구치구미(溝口組)"라고 불렸다.[60][61] 미조구치구미의 대표적인 인물과 참가 작품 수는 다음과 같다 (스태프는 3편 이상, 캐스트는 5편 이상의 참가자만 기술).[60][61]

그중에서도 미조구치가 가장 신뢰했던 인물은 각본가 요다 요시카타와 미술 감독 미즈타니 히로시이다.[61] 미조구치는 두 사람을 "내 육체의 일부와 같은" 존재라고 부르며, "내가 이렇다 저렇다 입으로 설명하지 않아도, 내가 생각하는 대로 해준다"라고 말했다.[55] 특히 요다는 『나니와 엘레지』에서 처음 함께 한 이후 약 20년 동안 미조구치 작품의 각본을 쓰면서 미조구치의 핵심 파트너가 되었다.[61] 초등학교 동창인 가와구치 마쓰타로도 미조구치구미의 각본가로, 연극 제작의 요령을 잘 알고 있어 미조구치에게 좋은 조언자 역할을 했으며, 미조구치는 어려움에 부딪힐 때마다 가와구치에게 상담했다. 후기 작품에서는 촬영의 미야가와 가즈오, 음악의 하야사카 후미오, 조명의 오카모토 겐이치, 녹음의 오타니 이와오가 신뢰받는 스태프가 되었다. 배우 중에서는 『나니와 엘레지』에서 처음 기용한 다나카 키누요가 이후 미조구치 작품에서 빼놓을 수 없는 존재가 되었다. 미조구치는 다나카에게 연정을 품을 정도로 마음에 들어 했고, 전후에는 결혼 소문이 돌기도 했다.

미조구치의 제자가 된 주요 인물로는 사카네 다쓰코와 신도 가네토가 있다. 사카네는 『그럼에도 그들은 간다』 이후 미조구치에게 사사하여 조감독, 스크립터, 편집 등을 맡았다. 미조구치 작품에서 장식을 담당했던 아라카와 다이에 따르면 미조구치는 "사카네는 나의 제자일 뿐만 아니라 각본도 고칠 수 있다"라고 말했다고 한다.[62] 사카네는 1936년에 『첫 모습』을 감독하여 일본 최초의 여성 영화 감독이 되었는데, 미조구치는 이 작품에서 감독 지도를 맡았다.[46] 신도는 『아엔쿄』, 『겐로쿠 주신구라』에서 미술 조수를 맡은 이후 미조구치에게 깊이 매료되어 시나리오 작법을 배웠다. 이때의 경험은 신도의 첫 감독 작품 『애처 이야기』(1951년)에 그려졌으며, 미조구치를 모델로 한 대감독(다키자와 오사무 연기)도 등장한다. 신도는 각본가로 독립한 후, 미조구치의 『여성의 승리』, 『내 사랑은 불탔네』에서 각본을 제공했으며, 감독이 된 후에도 미조구치를 의식하며 영화를 만들었다고 한다. 또한 신도는 1975년에 미조구치 관계자들을 인터뷰한 기록 영화 『어느 영화 감독의 생애 미조구치 겐지의 기록』을 제작했다.

5. 평가와 영향

1930년대 후반과 1940년대 미조구치의 세트 디자이너, 수석 조감독, 각본가였던 신도 가네토는 1975년에 자신의 스승에 관한 다큐멘터리 ''미조구치 겐지: 영화감독의 삶''을 공개했고,[24] 1976년에는 그에 관한 책을 출판했다.[34] 신도는 이미 자신의 자전적 데뷔작인 ''사랑하는 아내의 이야기''(1951)에서 젊은 시나리오 작가를 키우는 감독 "사카구치"라는 캐릭터를 통해 미조구치를 간접적으로 묘사한 바 있다.[35]

미조구치는 1930년대부터 일본 영화계에서 오즈 야스지로, 구로사와 아키라, 나루세 미키오, 기노시타 케이스케 등과 함께 일본 영화를 대표하는 거장 중 한 명으로 꼽혔다.[65] 일본의 영화 평론가들은 그가 특히 여성을 묘사하는 데 뛰어난 능력을 보였다고 높이 평가했다. 이와사키 아키라는 "일본 영화 작가 중 여성을 그린 사람은 많지만, 미조구치 이후 미조구치만한 사람은 아직 없다"고 평했으며,[66] 쓰무라 히데오는 "인생 유전의 극한에서 인간의 모습, 특히 여성의 모습을 포착하는 데 당대에 비할 데 없는 명인"이라고 칭찬했다.[67] 영화감독 이치카와 곤은 "겉으로는 여성을 차갑게 보는 듯하지만, 사실은 엄청나게 따뜻한 면이 있다. 인간을 바라보는 시선의 깊이에 감탄할 뿐"이라고 말했다.[68] 미조구치는 "리얼리즘 작가"로도 높은 평가를 받았는데,[63][69] 특히 『나니와 엘레지』와 『기온의 자매』는 일본 영화에 본격적인 리얼리즘을 확립한 작품으로 여겨진다. 다만 전후에는 "원 신 원 컷 기법 때문에 템포가 느리다", "소재가 낡고 전근대적이다"라는 비판을 받기도 했다.

1950년대에 그의 작품들이 베네치아 국제 영화제에서 3년 연속 수상하면서 국제적으로도 높은 평가를 받기 시작했다.[70] 특히 프랑스의 영화 평론지 『카이에 뒤 시네마』의 동인이자 작가주의 비평을 펼친 젊은 평론가 장 뤽 고다르, 자크 리베트, 에릭 로메르 등은 미조구치를 열광적으로 칭찬했다.[71] 『카이에 뒤 시네마』는 연간 베스트 영화 목록에서 1959년 『우게츠 이야기』를, 1960년 『산쇼다유』를 1위로 선정했다.[72] 이들은 미조구치를 일본 영화나 서양 영화라는 틀을 넘어, 세계 공통의 영화 언어인 미장센을 구사하는 보편적인 영화 작가로 평가했다.[71][73][74]

미조구치의 영화는 『Sight & Sound』의 "역대 최고의 영화 100편" (『우게츠 이야기』, 『산쇼다유』)[36]과 키네마 준보의 "키네마 준보 비평가 선정 200" (『오하루의 일생』, 『우게츠 이야기』, 『사랑의 십자가』)[37] 등 권위 있는 영화 목록에 꾸준히 이름을 올리고 있다. 2014년에는 무빙 이미지 박물관과 일본 재단 주최로 그의 현존하는 30편의 영화 회고전이 미국 여러 도시에서 열렸다.[38]

『카이에 뒤 시네마』 출신 평론가들은 1950년대 후반 영화감독으로 데뷔하여 누벨바그를 이끌었으며, 그들의 작품에서도 미조구치의 영향을 찾아볼 수 있다.[70][71] 리베트의 『수녀』(1966)는 『오하루의 일생』에서 영향을 받았다고 감독 스스로 밝혔다.[76] 고다르는 『경멸』(1963) 후반부 바다로 패닝하는 장면에서 『산쇼다유』의 마지막 장면을 인용했으며,[71] 『미치광이 피에로』(1965)의 마지막 장면에서도 비슷한 오마주를 보였다. 더 나아가 『메이드 인 USA』(1966)에서는 "도리스 미조구치"라는 이름의 일본인 여성을 등장시키기도 했다.[71]

누벨바그 외에도 구로사와 아키라,[39] 오슨 웰스,[40][79] 안드레이 타르코프스키,[41][78] 마틴 스코세지,[42][82] 베르너 헤어초크,[43] 테오 앙겔로풀로스,[44][71] 베르나르도 베르톨루치,[77] 장 유스타슈, 빅토르 에리세,[80] 피터 보그다노비치,[81] 아리 애스터[83] 등 수많은 감독이 미조구치를 높이 평가하며 그의 영향을 받았다. 특히 롱테이크와 이동 촬영을 즐겨 사용한 앙겔로풀로스는 자신의 스타일에 미조구치의 영향이 있었음을 인정했다.[71] 영화 역사가 데이비드 톰슨은 "정서적 아이디어나 지적인 감정을 전달하기 위한 카메라 사용은 미조구치 영화에서 파생된 영화의 정의와 같다. 그는 외부 시선을 통해 내면의 상태를 구현하는 데 최고이다."라고 평가했다.[45]

6. 작품 연보

미조구치 겐지(溝口健二) 감독은 총 92편의 작품을 연출했으나, 전쟁 이전 시기 작품 대부분은 소실되어 현존하지 않는다.[60] 다음은 그의 작품 목록이다.

'''기타 참여 작품'''

- 쿄코와 시즈코 (1926년, 아베 유타카 감독) - 응원 감독

- 아리산의 협객 (1927년, 타사카 토모타카 감독) - 응원 감독

- 지구는 돈다 (1928년, 타사카 토모타카・아베 유타카・우치다 토무 감독) - 고문 감독

- 울산 앞바다 회전 (1928년, 히가시보조 키요나가・하타모토 슈이치 감독) - 총지휘

- 1931년 닛카츠 온 퍼레이드 (1931년, 아베 유타카 감독) - 출연[84]

- 첫 모습 (1936년, 사카네 타츠코 감독) - 감독 보도

- 맑은 고소데 (1940년, 우시하라 키요히코 감독) - 구성

- 피투성이 창, 후지 (1955년, 우치다 토무 감독) - 기획 협력

- 기온 자매 (1956년, 노무라 히로마사 감독) - 원작

- 오사카 이야기 (1957년, 요시무라 코자부로 감독) - 원작 (유작)

'''라디오 드라마'''

- 흙 (1937년, NHK 라디오 제1방송) - 연출[47]

- 추억의 기록 (1938년, NHK 라디오 제1방송) - 연출[47]

- 요시노 칡 (1939년, NHK 라디오 제1방송) - 연출[47]

'''무대'''

참조

[1]

웹사이트

溝口健二

http://www.jmdb.ne.j[...]

2022-10-06

[2]

웹사이트

溝口健二

http://www.kinenote.[...]

2022-10-06

[3]

웹사이트

溝口健二

https://kotobank.jp/[...]

2022-10-06

[4]

웹사이트

The Tales and Tragedies of Kenji Mizoguchi

https://harvardfilma[...]

2014

[5]

웹사이트

Mizoguchi, Kenji

https://www.sensesof[...]

2002-10

[6]

서적

Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the Present Day

Stone Bridge Press

2008

[7]

웹사이트

Kenji Mizoguchi: 10 essential films

https://www.bfi.org.[...]

2022-10-06

[8]

서적

Mizoguchi and Japan

London: BFI Publishing

[9]

서적

Kenji Mizoguchi: A Guide to References and Resources

G.K. Hall

[10]

서적

Kenji Mizoguchi and the Art of Japanese Cinema

Bloomsbury

[11]

서적

Japanese Cinema: Texts and Contexts

Routledge

[12]

뉴스

A Closer Look at a Japanese Master

https://www.latimes.[...]

The Los Angeles Times

2010-11-23

[13]

웹사이트

浪華悲歌

http://www.kinenote.[...]

2022-10-01

[14]

웹사이트

浪華悲歌

https://kotobank.jp/[...]

2022-10-02

[15]

서적

The Japanese Film – Art & Industry

Charles E. Tuttle Company

1959

[16]

웹사이트

"'The Best Japanese Film of Every Year – From 1925 to Now'"

https://www.bfi.org.[...]

British Film Institute

2022-01-03

[17]

간행물

Form and Function in "Osaka Elegy"

1982

[18]

웹사이트

Osaka Elegy

http://www.timeout.c[...]

2022-10-02

[19]

뉴스

The Story of the Last Chrysanthemums

http://www.chicagore[...]

2022-10-07

[20]

뉴스

The Story of the Late Chrysanthemums

http://www.timeout.c[...]

2022-10-07

[21]

서적

Kyoto: A Cultural and Literary History

Signal Books

[22]

서적

To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema

University of California Press

[23]

간행물

Six entretiens autour de Mizoguchi: Kawaguchi Matsutaro

1965-08

[24]

DVD

Aru eiga-kantoku no shōgai Mizoguchi Kenji no kiroku

Asmik Ace

2001

[25]

웹사이트

Kinuyo Tanaka's The Eternal Breasts (1955)

https://www.sensesof[...]

2022-10-08

[26]

서적

Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity

Edinburgh University Press

2017

[27]

웹사이트

Utamaro and his Five Women

http://www.sensesofc[...]

2022-10-02

[28]

웹사이트

My Love Has Been Burning

https://www.timeout.[...]

2022-10-08

[29]

간행물

Mizoguchi vu d'ici

1958-03

[30]

서적

Historical Dictionary of Japanese Cinema

Scarecrow Press

[31]

웹사이트

Yokihi

https://www.viennale[...]

2022-10-08

[32]

뉴스

Kenji Mizoguchi: The enduring relevance of a master of cinema

https://info.japanti[...]

2022-10-08

[33]

웹사이트

大阪物語(1957)

http://www.kinenote.[...]

2022-10-08

[34]

문서

kaneto-shindo-aru-eiga-kantoku

[35]

서적

The Waves at Genji's Door: Japan Through Its Cinema

Pantheon Books

[36]

웹사이트

The 100 Greatest Films of All Time

https://www.bfi.org.[...]

2022-10-08

[37]

웹사이트

Kinema Junpo Critics' Top 200

https://mubi.com/lis[...]

2022-10-08

[38]

웹사이트

Kenji Mizoguchi Will Receive of Retrospective at Moving Image, 5/2-6/8

https://www.broadway[...]

2022-10-08

[39]

서적

The Films of Akira Kurosawa, Third Edition, Expanded and Updated

University of California Press

1999-01-20

[40]

서적

This is Orson Welles

Da Capo Press

[41]

웹사이트

Tarkovsky's Choice

http://arquivo.pt/wa[...]

2009-04-13

[42]

웹사이트

Martin Scorsese's Top 10 List

https://www.criterio[...]

2022-10-08

[43]

서적

Werner Herzog: A Guide for the Perplexed

Faber & Faber

[44]

서적

The Films of Theo Angelopoulos: A Cinema of Contemplation

Princeton University Press

[45]

서적

The New Biographical Dictionary of Film

[46]

간행물

溝口健二・年譜

[47]

간행물

溝口健二年譜

[48]

뉴스

第一回作品の頃

キネマ旬報

1956-10-01

[49]

간행물

溝口健二・自作を語る

キネマ旬報

1954-01-01

[50]

간행물

溝口健二と永田雅一

[51]

뉴스

日活社長、館主やスターの遺留に奔走

大阪毎日新聞

1934-08-25

[52]

뉴스

現代もの映画監督の先駆者、死去

中外商業新聞

1937-06-27

[53]

간행물

元禄忠臣蔵』における女性的なるもの

[54]

학술지

連載56素稿日本映画撮影史

日本映画撮影監督協会

1985

[55]

간행물

溝口健二の芸術

キネマ旬報

1952-04-01

[56]

간행물

フィルム・メイキング 溝口映画の作られ方

[57]

간행물

溝口映画を支えた美術

[58]

간행물

溝口健二・郷愁を語る

映画ファン

1938-09-01

[59]

서적

映画わずらい

六芸書房

1966

[60]

간행물

溝口全作品・フィルモグラフィー

[61]

간행물

溝口組 スタッフ・キャスト名鑑

[62]

간행물

作品をよくするためにはコンクリートの床でも剥がす

[63]

서적

講座日本映画3 トーキーの時代

岩波書店

1986-03

[64]

간행물

ゲテモノ屋 溝口健二君

映画と演芸

1936-02

[65]

간행물

溝口健二生誕百年によせて

[66]

간행물

溝口健二

東京国立近代美術館フィルムセンター

1978-06

[67]

간행물

溝口健二論(その復調まで―)

[68]

서적

完本 市川崑の映画たち

洋泉社

2015-11

[69]

서적

日本映画作家論

中央公論社

1958

[70]

간행물

ヴェネツィア国際映画祭での溝口健二回顧上映

キネマ旬報

1980-11-01

[71]

간행물

海外の作家への影響 溝口現象を読む

[72]

웹사이트

Cahiers du Cinema: Top Ten Lists 1951-2009

http://alumnus.calte[...]

2021-07-26

[73]

간행물

才能の普遍性

[74]

간행물

フランスから見た溝口

[75]

간행물

簡潔さのテクニック

[76]

간행물

<場>の要請する衣裳力学 溝口健二とリヴェット

[77]

간행물

海外作家との共鳴 共鳴する作品群 パゾリーニ、ベルトルッチと溝口

[78]

웹사이트

Tarkovsky's Choice

http://www.nostalghi[...]

2021-07-05

[79]

서적

This is Orson Welles

Da Capo Press

[80]

서적

The Cinema of Victor Erice: An Open Window

Scarecrow Pr

[81]

웹사이트

Peter Bogdanovich defines poetry on film

https://www.poetryfo[...]

2021-07-08

[82]

웹사이트

Martin Scorsese’s Top 10

https://www.criterio[...]

2021-07-05

[83]

웹사이트

Ari Aster’s Top 10

https://www.criterio[...]

2021-07-05

[84]

웹사이트

一九三一年日活オンパレード

https://www.nikkatsu[...]

2021-06-14

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com